90年沧桑看巨变丨盐运茅台 千亿酒镇

2025-01-07 15:44:55

茅台镇裸瓶酱酒

1030

茅台镇不仅是茅台酒的故乡,也是红军长征“四渡赤水”战斗过的地方。1935年3月,红军虽然取得了遵义战役大捷,但是从当时的整个战局来看,仍未从根本上打破敌人的“围剿”。按照毛泽东“调出滇军就是胜利”的战略决策,中央红军3月16日至17日由茅台镇及其附近地区第三次西渡赤水河。

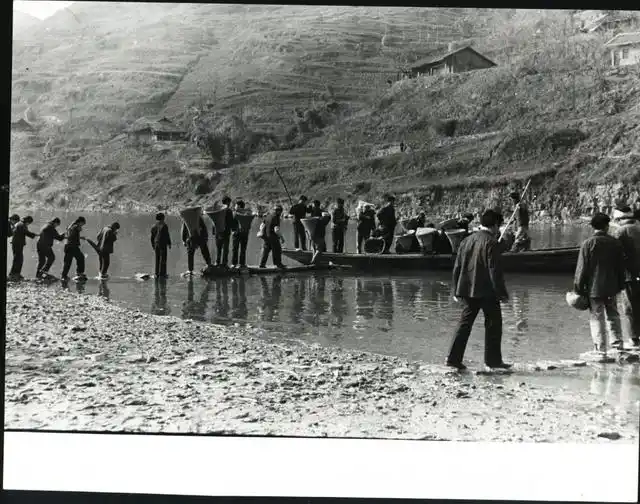

90年前的茅台镇,盐号声声,赤水河上的小船舟行出小镇人们的日子。因为盐运,南来北往的商人经常来茅台镇做生意,当地淳朴的民风让这里成为十里八村有名的“益商镇”。

图片 倪克龙

90年后的茅台镇,一代又一代的赤水河儿女感党恩、听党话、跟党走,让这里巨变为“世界酱香白酒核心产区”。

一 路网演进见证茅台镇从盐运小镇到白酒重镇的转型

路网的改善是一切变化的核心所在。为了将白酒及其原料运出大山,人们借助人力车、牛车、马车等简陋的交通工具,在蜿蜒曲折的山路上艰难跋涉。

那隆隆的声音成为“时代回响”。

在小镇土生土长的市民、同时也是摄影爱好者倪克龙讲述:“1952年,鸭溪到茅台的公路修通后,茅台镇的产业结构发生了天翻地覆的变化。”

以公路为界限,以前茅台镇上的盐运产业是为了生存而拼搏,可酿酒却是为了享受生活的情趣。产业结构调整之后,白酒酿造则成为了维系生存的产业。

1958年,茅台酒厂首次购入苏联制造的“嘎斯”牌汽车用于运输,这意味着茅台镇的道路交通迈入了一个新阶段。

寒冬时节踏入茅台镇,赤水河沿岸近千家酒厂林立,这些酒厂从海拔较低的河流沿岸依势而上,错落有致地布局着。

从城区中枢前往茅台,可以选择S208线或者坛茅快线,仅需10分钟就能到达。从空中俯瞰,即将通车的Y028苍头坝至茅台桂花路段,将会极大地减轻茅台镇的交通压力。

清晨8点,茅台镇1915广场周边,多辆运粮车辆驶过彩虹桥。向赤水河沿岸的山间远眺,阵阵蒸粮的香味正悠悠飘散。

工作日早上8点上班时刻和下午18点时刻,是整个茅台镇最拥堵的时候,每天上万辆汽车从中枢到茅台、从茅台到中枢,真实地走出了当地人的幸福生活。

进入21世纪之后,茅台镇的道路交通有了更大的发展。茅台镇与数条高速公路相连接,构建起四通八达的交通网络。这些高速公路的建成,极大地缩短了茅台镇与外界的距离,为白酒快速运输提供了坚实的保障。

此外,2017年10月31日,茅台机场正式投入运营,这标志着茅台镇道路交通发展到了一个新的高度。茅台机场的通航不但为白酒运输提供了更为便捷的途径,也推动了茅台镇旅游业的发展。

二 酱酒产业绿色发展背后的生态变迁

寒冬之际,赤水河清澈见底。于慧台酒业厂区向远处眺望,多只白鹭正在河边嬉戏玩耍。

不时还能看到鸟儿在厂区内休憩。负责解说的慧台工作人员说道:“多亏了这里良好的生态环境,这些鸟儿经常到厂区来‘做客’。或许是粮食蒸煮散发的香气把它们迷住了,才会像‘喝醉了酒’一样在此停留呢。”

今年5月,消失长达20多年的鳗鲡又回来了。中国科学院赤水河珍稀特有鱼类保护与水生生物多样性观测研究站的科研人员在进行赤水河鱼类资源监测的时候,再次监测到了这种珍稀的鳗鲡。

赤水河良好的生态状况是肉眼便能察觉到的。实际上,从茅台镇在经过环境综合整治后白酒企业的数量变化方面,就能看出赤水河生态环境的变迁轨迹。

曾经的赤水河,因为过度捕捞以及污水直接排放等问题,遭受了极为严重的破坏,导致鱼类的数量日益减少,部分珍稀特有的鱼类甚至一度绝迹。

正所谓不破不立,这种糟糕的状况也成为了当地产业可持续发展的阻碍。

自2017年1月1日零时起,赤水河流域开始实行长达十年的全面禁渔措施。为水生生物休养生息提供充足的空间与时间,使得主要鱼类能够繁衍两至三代,有助于鱼类资源的数量与种类稳步回升。

为推动白酒产业高质量发展并且保护生态环境,2021年11月,仁怀决定开展“四改一建设”工作。酣客君丰是仁怀首批完成“四改”的企业。酣客君丰副董事长佘小兵说:“实现绿色生产。”

当前仁怀的白酒企业数量已经从整治之前的1925家减少到了868家,先后清理淘汰白酒企业632家,改造提升的企业有995家,兼并整合的企业达660家。

目前,赤水河贵州段有鱼类120余种。其中,国家一级重点保护鱼类1种,国家二级重点保护鱼类7种,还有32种为长江上游特有的鱼类。

三 从白酒产业寥寥到从业人员达20万

回溯到90年代之前,茅台镇被诸多客观条件束缚着,白酒产业犹如一颗蒙尘的明珠,未能大放异彩。那时,从事白酒产业相关工作的人员极为稀少,大部分居民日出而作、日落而息,忙碌于传统的农业生产或是其他零散的小本营生。狭窄的街道上,鲜见与白酒有关的喧嚣景象,酿酒作坊只是星星点点地散落着,缺乏规模和生机。

从茅台一枝独秀到茅台镇百花齐放,如今茅台镇已成为全国仅有的5个“千亿镇”之一。

茅台镇凭借得天独厚的酿酒条件和日益积攒的口碑,白酒产业如同被点燃的火箭燃料,迅猛发展,一跃成为当地的支柱产业。更为瞩目的是,如今茅台镇白酒产业的从业人员规模已达到20万人。

在这20万从业者中,涌现出众多令人瞩目的产业力量,犹如繁茂大树的众多分支,有力地推动了当地全方位的发展。以白酒包装材料产业为例,它如同一朵在白酒产业浪潮中盛开的鲜花,在茅台镇站稳脚跟并蓬勃发展。大批精美的白酒包装盒、瓶标、瓶盖等包装制品从当地的工厂流水线上源源不断地产出。这一产业不仅拉动了本地的就业,还吸引了不少外省人慕名而来。

从四川隆昌来茅台发展包装材料的邱光银,已经在这里打拼来10年,吸引他的正是这里的优势特色产业集群效应。

再看高粱种植产业,在政府的大力扶持下,高粱产量和质量节节高升。高粱产业从最初的粗放型自选自留,发展到现在专业化、科学化、标准化的选种育种体系,今年便种植了36万亩红缨子高粱。

当地5.6元/斤的高粱,相比其他品质和产地,高出不少。2014年,市民孟凡进返乡投身农业创新,签约种植高粱45亩,一颗高粱种子彻底改变了他的生活。

四 酒旅融合奏响白酒产业与旅游发展的协同乐章

现今,茅台镇已华丽转身,坚定地踏上了酒旅融合之路。

当前,旅游产业成为了茅台镇新的发展亮点。作为酒旅融合的核心,特色酒文化旅游资源被深度挖掘。当地众多的白酒企业开放工厂参观,游客可以亲身感受一粒高粱变成一滴醇香白酒的奇妙过程,参观酒窖、酿酒车间、品酒室等。镇上各街口建立起了酒文化品鉴馆,系统地展示茅台镇白酒的历史发展、酿造工艺、独特风味以及知名品牌故事等,让游客深入了解酒文化的内涵。

氿台酒业的合伙人张飞表示,公司高度重视酒旅融合对产业的推动作用,鉴于此,他们在茅台镇1915广场周边精心筹建了氿台酒店。这家酒店不仅旨在满足客户的住宿需求,更致力于提升游客的整体体验,让他们能够充分领略到茅台镇的魅力。

红色旅游也成为酒旅融合中的一抹亮色。昔日红军四渡赤水的渡口所在地茅台镇,留存着众多红色革命遗迹,如红军桥、茅台渡口等旧址。如今,通过对这些红色资源的妥善保护与开发利用,结合酒文化旅游线路,吸引了大量对红色历史感兴趣的游客前来瞻仰、缅怀,让游客在感受酒都魅力的同时接受红色革命教育。

这种酒旅融合的发展模式,已经形成了相互促进、协同发展的良性循环。白酒产业的发展为旅游提供了深厚而独特的吸引力,吸引了大量游客前来;旅游产业的兴盛又进一步提升了茅台镇整体形象和白酒的知名度、美誉度,为白酒销售拓展了更为广阔的市场。茅台镇从90年前的盐运小镇成功转型为如今独树一帜的酒旅融合特色小镇,书写了一个经济转型发展、文化传承创新的璀璨篇章。

贵州日报天眼新闻记者 陈颖

编辑 徐春燕

二审 杨柳

三审 唐正平

裸瓶酒,光瓶酒,口粮酒,茅台镇好酒,酱香型白酒,裸瓶酱酒,贵州白酒,品牌亲民酒,十大品牌裸瓶酒,十大品牌光瓶酒,十大品牌口粮酒,品牌连锁店加盟,大师甄选茅台镇裸瓶酱酒,泽轩皓月